用語

モドコの構成

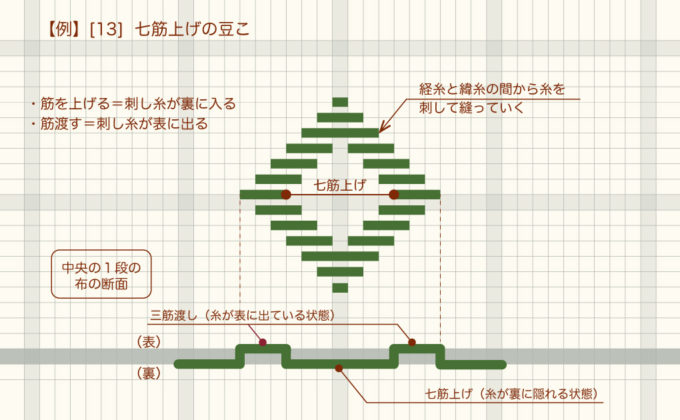

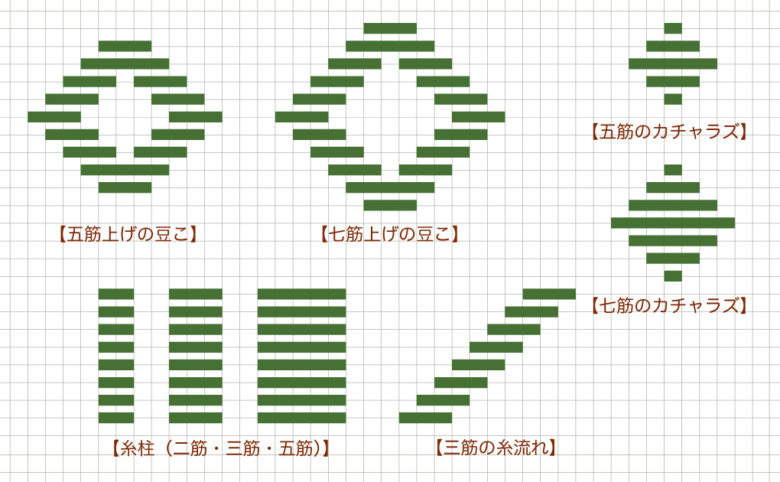

こぎん刺しは、刺し糸が経糸を何本跨いで模様を構成するか決めていきます。現在は一般に布目のグリッドを3目・5目・・・と目数で数えて模様の構成を説明しますが、こぎん刺し最盛期の頃までは経糸を筋(スジ)と呼び、「筋を上げる=刺し糸が裏に入る」、「筋渡す=刺し糸が表に出る」と目数を説明していました。モドコの中の基礎模様とも言える、カチャラズ・豆こ・糸柱などは糸が跨ぐ経糸の数で大きさの違いが出て、模様のバリエーションも増えていきます。koginbankではモドコのサイズバリエーションをこの「筋(スジ)」で説明します。

(参考文献)

『津軽こぎん』 横島直道 編著 (日本放送出版協会)

『改訂新版菱刺しの技法』 八田愛子・鈴木堯子著(美術出版社)